直売所出荷レベルの野菜作りを目指して!一緒に学びましょう

第33回 ニンジンが発芽するまでの寒さ対策

今回はニンジン栽培に挑戦します!

この時期に種をまくと5月ごろに収穫予定とのこと♪

まずは、畝を立てた畑に、種をまくための溝を作ります。

ここで種を少しずつ、均等にまくことができるものを紹介します!

100円ショップなどで売られているソースなどを入れるボトルです。

このボトルに種を入れて、畑にまいていきますよ!

たむたむは、種をよりまきやすくするため、先端をななめにカットしていましたよ!

いいアイデアですね☆

種をまいたら、1センチほど土をかぶせます。

水やりも忘れないように注意!

ニンジンの発芽には水が必要なのでたっぷりやるといいそうですよ!

ここできょうのたむたむポイント!

☆【冬のニンジン栽培は 透明マルチシートに穴をあけずに使うべし】☆

通常は、育てる作物に合わせてマルチシートに穴をあけますが、今回はこのまま使うんです!

「穴をあけずに使うと、保温効果が高く温度が上がりやすい。ニンジンの発芽適温は15~25℃くらいなので、暖かくする必要がある」と教えてくれました。

マルチシートをピンと張り、シートの周りに土をかぶせて固定します。

最後にマルチシートの上にトンネルを作りますよ!

支柱を立ててビニールシートをかぶせていくんです。

こうすることでさらに暖かい環境に!

ニンジンの芽が出てきたら、マルチシートに穴をあけて育てていきましょう(*’ω’*)

寒い冬を乗り越えて、大きくなりますように♫

- レポーター

- 難波紗也

第32回 ゴボウ栽培に挑戦!

このコーナー初!ゴボウの栽培に挑戦します!♪

育てるのは、「超極早生」のゴボウ。

40センチほどの比較的短めに育つ品種です。

ここできょうのたむたむポイント!

☆【この時期のゴボウ栽培には発泡スチロールを使うべし】☆

発泡スチロールを使うメリットは3つ!

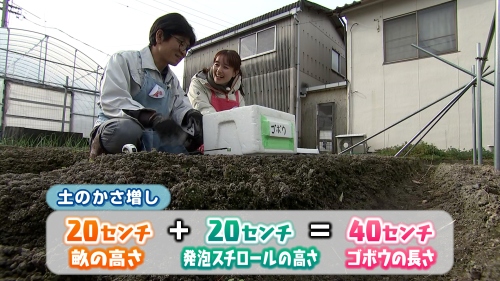

その①「深さを確保できる!」

ゴボウは土の中で長く伸びて育つため深さが必要です。

今回の品種は40センチ以上の深さを確保しなければなりません。

畝の高さは20センチ。

その上に高さ20センチの発泡スチロールを置き、土を入れることで、

その②断熱効果がある

この時期にゴボウ栽培を始める場合は、寒さ対策が必要です!

断熱効果のある資材を使うと発芽が成功しやすいとのこと。

その③手に入りやすい

家にあるという人も多いので、使いやすいですよね♫

発泡スチロールを土の上に置き、飛ばないように固定!

今回は鉄パイプを立てました。

肥料を混ぜた土を、入れていきますよ~。

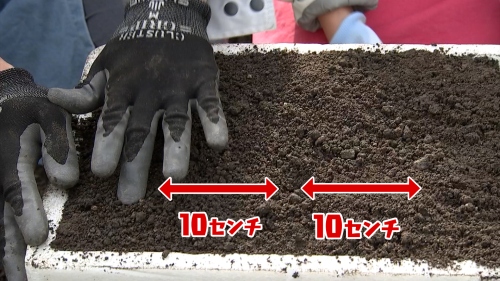

表面の土をならしてから、10センチ間隔で浅めに穴をあけます!

今回は6本のゴボウが育てられそうです。

もっとたくさん作りたいという方は、もう少し大きめの発泡スチロールを使ってもOKです(*‘ω‘ *)

1つの穴に3粒ずつ種をまき、芽が出てから間引くといいそうですよ!

ゴボウは発芽に日光が必要な作物。

種を深いところに植えると日光が当たらないので、

種が流れないように気を付けて、優しく水をやりますよ(#^.^#)

今回育てるゴボウの発芽適温は20℃から25℃。

この時期は寒さ対策が必要です。

発泡スチロールに不織布をかけ、

できるだけ暖かい環境を作りましょう(*^。^*)

こうすると2週間ほどで芽が出てくるということです。

- レポーター

- 難波紗也

第31回 収穫を終えた株は根の確認を!

ハクサイやダイコンなどの冬野菜が、順調に生育していましたよ(#^^#)

これからが収穫時期!季節の歩みを感じますね♬

今回教わるのは、夏野菜を育てたあとの畑の片付け!

1週間ほど前まで収穫が続いていたオクラの株が残っていました。

ここできょうのたむたむポイント!

☆【株を抜いて 根を確認するべし】☆

引き抜いてみると、しっかり根が張っていましたよ!

根にはボコボコとコブができていました。

このような状況になっているのは、

コブができてしまうと、

被害のあった畑では、

一方、タマネギやネギ、豆類は、

ネコブセンチュウの被害が出た畑でも栽培可能な作物を育て、

いずれにしても、畑に残った根は、

土を掘り返して探しました。

「スナップエンドウ」は、続けて植えてもOKな作物。

畑に肥料をまき、耕したあと、

スナップエンドウは、来年の春に収穫予定です♪

- レポーター

- 難波紗也

第30回 耕うんはタイミングを見極めて!

今回で30回目となる「たむたむの野菜レッスン」!

野菜の栽培において大切な、土作りについて学びます。

まずは畑を耕す作業から!

くわを使って、土を深く掘り起こしていきます。

土作りのタイミングを間違えると、野菜の生育に影響が出てしまうんだとか。

ここできょうのたむたむポイント!

☆【土が乾いた状態で 畑を耕すべし】☆

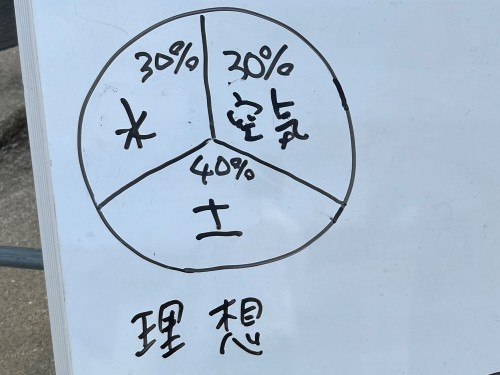

たむたむが教えてくれたのは、

このバランスのときに耕うんをするといいそうですが、

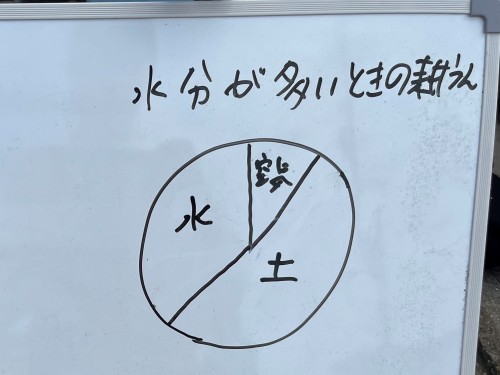

そのタイミングで耕うんをすると、

うまく育たない原因になってしまうので、土が乾いてから耕すようにしましょう!

耕うんに適したタイミングかどうかは、土を持ってみるとわかります。

乾いていると、

一方、湿っていると、

このような状態の場合は、耕さないようにしてくださいね!

続いて、畝を作っていきます。

水がたまるとよくないので、

畝の幅は、育てる作物に合わせて変えるといいとのこと!

野菜を栽培する上で大切な土作り。

タイミングを見極めて、作業に取りかかりましょう(*^^*)

- レポーター

- 難波紗也

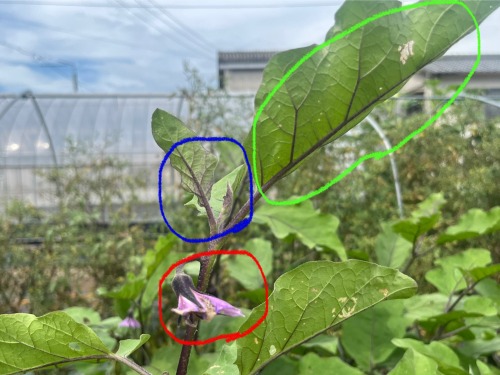

第29回 最後まできれいなナスを収穫するには?

夏野菜の収穫もそろそろラストスパート!

今回はナスの枝管理について教わりますよ(#^^#)

見てくださいこのツヤのあるナス!おいしそうですよね~♡

今年は厳しい暑さが続いたことで、

ここできょうのたむたむポイント!

☆【この時期に花を見つけたら 花より上の枝(芽)を切るべし】☆

岡山県南部は9月下旬、岡山県北部は9月中旬に咲く花が最後になるそうです。

それよりもあとに咲いた花は、実になっても収穫に至らないとのこと。

なので、この時期に花を見つけたら、

花よりも上の枝(芽)を切ることで、

切る位置も重要とのこと(*^^*)

赤い〇で囲んだ部分が花。

青い〇の枝と芽は切り落としますが、

切り落とすとこのような状態に!

大きめの葉を残すのは、

最後まで立派なナスに育てるため、覚えておきましょう(*´ω`*)

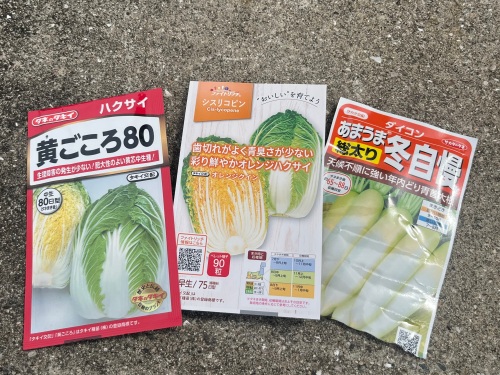

さらに今は、秋冬野菜の種(中生~晩生の品種)を畑にまく時期でもあります!

ハクサイの種は9月中旬までに、

次の季節に向けての準備も、着々と進んでいます♪

- レポーター

- 難波紗也

第28回 キャベツの発芽は温度に注意!

暑い日が続くので、農作業をするときは万全な「熱中症対策」を♪

この時期は秋冬野菜の栽培がスタート!

ハクサイやブロッコリーなどの種をまく時期です。

今回は「キャベツ」を育てていきますよ(^^)

まずはセルトレイに土を入れます。隅までまんべんなく土を広げましょう(#^^#)

そのあとは「水やり」を忘れずに!!

たっぷりと水をやって土を十分に湿らせます。

今回は、土に均等に穴をあけるため「鎮圧ローラー」を使います!

これを使えば、スピードUP♬

種まきには、こちらの器具を使用します!

均一に並んだ穴から種を落とすと、同じ間隔で種まきができるという仕組み。

こちらも時短になりますよね!

この上にかぶせるのが「ケイ酸カルシウム」です。

白いので日光を反射し、地温上昇を抑えることができるんですよ(^^♪

さらに、作物が丈夫に育ちやすくなるのも魅力とのこと。

さらに水をやって、全体を湿らせておきます!

ここできょうのたむたむポイント!

☆【種まき後は涼しい場所で発芽を待つべし!】☆

キャベツの発芽適温は25℃。

ハウスの中に入れてしまうと温度が30℃を超えるので、発芽しなくなってしまうとのこと…。

ということで、涼しい場所で発芽させる必要があります!

たむたむが選んだのは家の玄関!室内に移動させるんです。

土が落ちないよう、衣装ケースに入れて管理しますよ(*‘ω‘ *)

2日ほど経つと芽が出てきます。

そうなったらハウスへ移動♫

ハウスでも暑さ対策は欠かせません!

遮光シートで日光を遮り、影を作ります。

遮光シートの下にいると少し涼しい…!

直射日光が当たるのと当たらないのでは全然違いますよね。

10日ほど経つと芽はこのくらいの大きさに(*^。^*)かわいいですね~!♡

暑さに負けず、育ってくれますように。

- レポーター

- 難波紗也

第27回 キュウリをたくさん収穫するには?

5月中旬に定植したスイカが立派に育っていました!

たむたむも「我ながら上手にできた」と話すほど生育順調!

大玉です(*’▽’)

もう収穫できそうな見た目ですが、まだ早いとのこと!

あと1か月ほどかかるそうですよ。

このままにしておくと、スイカが日焼けしてしまうので対策が必要!

日焼け防止用のテープを貼って日ざしを遮ります。

こちらはJAの資材店で購入できるそうですよ♬

また、スイカの玉に葉を少しかぶせて影を作ってやることも、日焼け対策に効果的なんだとか。

さらに、キュウリも大きくなっていました♬

今が旬!収穫時期を迎えています(#^.^#)

ここできょうのたむたむポイント!

☆【キュウリをたくさん採るためには芽を摘むべし】☆

キュウリの親づる(※赤色で表示)には実がついたりつかなかったりとバラつきがありますが、子づる(※青色で表示)の1節目には、ほとんどの場合、実がつくそうです!

その特性を生かし、1節目をたくさん作ることで、キュウリの収量が上がるとのこと♬

そのためにはキュウリの芽を摘んでいくといいそうですよ!

見つけたらどんどん取っていきましょう!

キュウリは成長が早いので、収穫のタイミングを逃すとすぐに大きくなってしまいます!

いつも気にかけておく必要がありますね(*^。^*)

畑で食べるとおいしさ増し増し!

収穫したてのみずみずしさって格別ですよね♬

水分補給にもぴったりです(*’ω’*)

- レポーター

- 難波紗也

第26回 畑に水がたまらないようにするべし

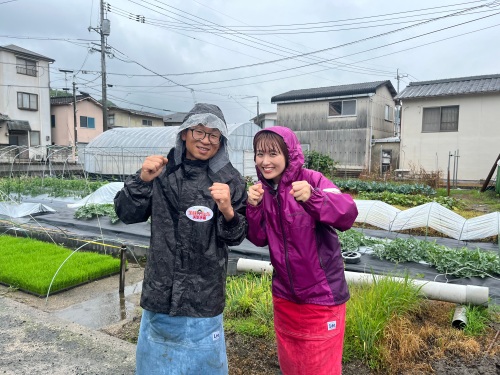

梅雨に入り、雨の多い時期になりましたね。

雨の日に農作業をすると、作物が病気になりやすいので、控えたほうがいいとのこと!

今回は、作物を触らずにできる作業を教わります♪

雨が続き、畑の周りに水たまりができていました。

ここできょうのたむたむポイント!

☆【畑の水はたまらないようにするべし】☆

水がたまったまま放っておくと、作物の根が傷んでしまうことがあるそうです。

そのため、排水をする必要がありますよ!

水の出口を作り、流れやすくします。

出口に向かってだんだん深くなるように土を掘ると、

土や葉などが詰まっていると流れが止まってしまうので、こまめに確認してくださいね。

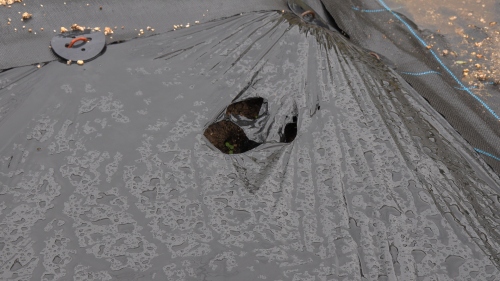

続いて、5月中旬に定植したスイカ。

もうすぐ花が咲くそうです♬

花が咲くと授粉作業をするのですが、

雨から守るために、トンネルを作りますよ!

まず、支柱で大きなアーチを作り、ビニールをかぶせます。

このとき、スイカのツルが伸びて花が咲くかを想像して、

さらに、たむたむの畑では、

生育途中の作物の上を歩き、ダメになってしまったものもあるとのこと。

マルチシートにも穴が・・・。

そこで、野生動物から作物を守るため、畑に柵を作りました。

手軽に設置できるものがJAの資材店でも購入できるのでチェックしてみてくださいね。

- レポーター

- 難波紗也

第25回 スイカのツルを巻くべし!

5月上旬は、夏野菜の植え付け時期。

家庭菜園で栽培に挑戦する人も多いのではないでしょうか(*^-^*)

トマトを植え付けたあとは、水のやりすぎに注意。

一気に成長が進むと、茎に穴が開き、成長が止まってしまうことがあるそうですよ。

キュウリは、この時期に定植すると、6月上旬ごろから収穫できるとのこと!

成長が早いんですね(#^^#)

ツルを誘引するため、支柱も立てておきましょう。

ツルが伸びることを想定して、株と株の間は1メートルほど空けています。

続いて、4月12日に定植した「ピノ・ガール」という小玉スイカ♪

玉を大きく育てるために、わき芽を取って、栄養を集中させます(*^^*)

ここできょうのたむたむポイント!

☆【スイカを作るときにはツルを巻くべし】☆

今回、スイカは、定植後2週間ほど経ったときに、もともと7本あったツルを5本に減らしています。

その残した5本のツルをそのまま伸ばしてしまうと、隣の株のツルと絡まってしまうことがあるそうですよ!

ツルを巻くことで、絡まるのを防ぐことができるんです。

また、ツルの先端の位置を合わせることで、同じように光が当たって、生育がそろいます。

管理がしやすくなりますよ!

また、ツルを巻くと、全体的にコンパクトになります。

狭いスペースでスイカ栽培ができるというのも魅力なんです(*^。^*)

家庭菜園で育てる人にもうれしいですよね!

収穫は7月上旬ごろとなりそうです。

- レポーター

- 難波紗也

第24回 ビーツの種まき前に石灰資材を!

今回からちょっと珍しい野菜の栽培を始めます!

「ビーツ」と「リーキ」です♪

ビーツは、鮮やかな赤色が魅力的な西洋野菜。

見た目はカブに似ていますが、ホウレンソウの仲間なんだそうです(*’ω’*)

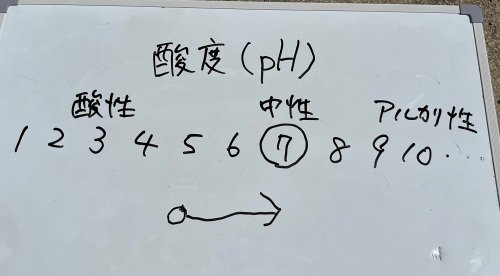

ここできょうのたむたむポイント!

☆【ビーツを作るときには石灰資材をまくべし】☆

石灰資材をまくことで酸度が調整できるので、

石灰は、種まきをする一週間ほど前にまいておくといいそうです☆

土を寄せて畝を作ったら、いよいよ種まき!

ビーツの種はこんな感じ。石みたいにゴツゴツしています(*^。^*)

ビーツは発芽率があまりよくないので、2~3粒ずつまいていくといいとのこと♪

芽が出てからまびきます。

もちろん、水やりも忘れずに(#^^#)

「リーキ」は、西洋ネギとも呼ばれている野菜で、白い部分が太いのが特徴!

6月に定植し、収穫は12月ごろを予定しています。

じっくりじっくり大きくなります(*´ω`*)

- レポーター

- 難波紗也